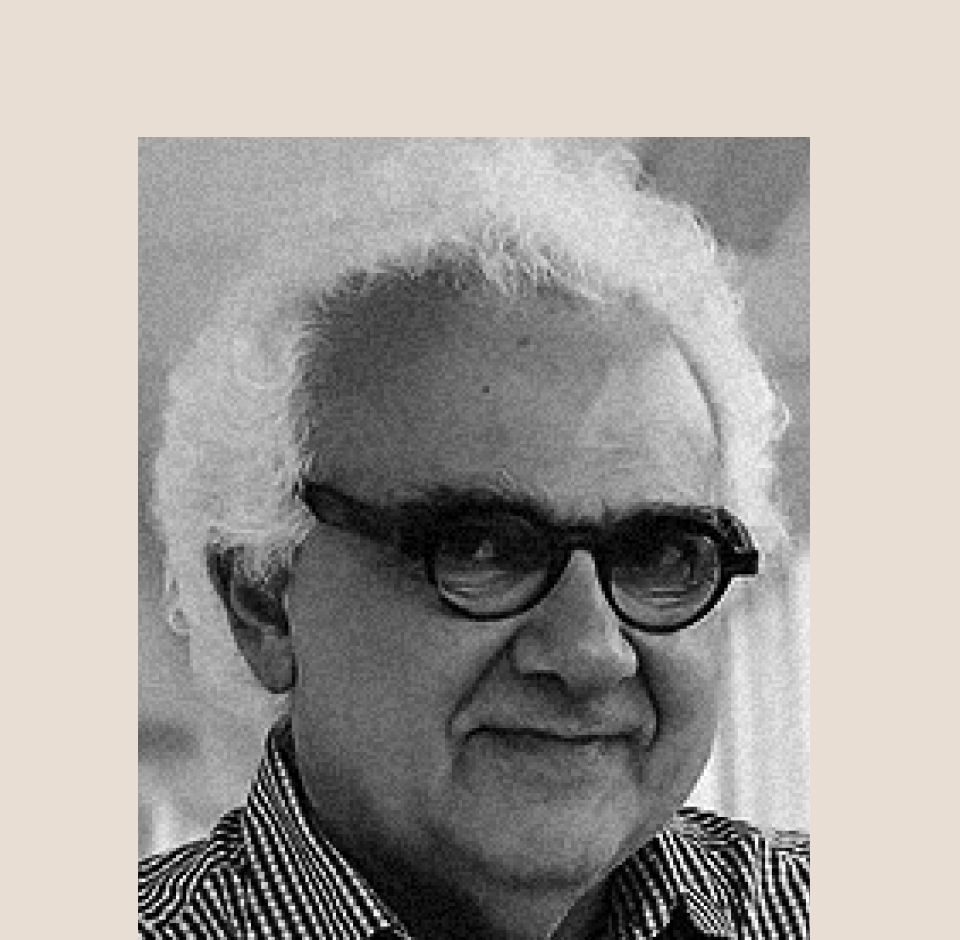

Escritor amazonense está prestes a encerrar a trilogia “O lugar mais sombrio”, com o lançamento do terceiro livro “Dança de Enganos” neste mês. Autor de ‘escrita lenta’, como ele mesmo diz, Hatoum foi escolhido para ser o novo imortal da Academia Brasileira de Letras (ABL). Seu nome chegou a ser cogitado para o Prêmio Nobel de Literatura, mas ele descarta essa possibilidade. Escritor natural de Manaus, ele conversou durante quase duas horas com a reportagem da Amazônia Real. Na entrevista, fala sobre seu novo livro, sobre a intenção de voltar a ambientar Manaus em suas obras e, talvez, em resgatar memórias de sua infância e juventude.

Milton Hatoum trabalha lentamente. Ele tem o hábito de escrever sempre à mão, com uma caligrafia perfeita, afirma, resultado de sua formação escolar na infância, em Manaus. Quando não gosta do que criou, recomeça. “Sou muito auto-exigente. Então, enquanto eu achar que aquilo não está bom, não publico”, explica.

O último romance do escritor amazonense é de 2019, “Pontos de Fuga”, o segundo da trilogia “O lugar mais sombrio”, que começou com “A Noite da Espera”, de 2017. Seis anos depois, ele encerra a série com “Dança de Enganos”, que terá lançamento no próximo dia 21.

O ritmo lento de seu processo de escrita passa por uma sutil ironia nos últimos meses. A vida de Milton Hatoum está um tanto agitada, com aquele clima frenético e agradável de quem recebe boas notícias e contagia seu entorno. Ele foi eleito para a Academia Brasileira de Letras (ABL) em agosto, e a notícia foi aclamada por leitores das mais diversas categorias literárias e sociais. No Amazonas, foi um frenesi. A posse como novo imortal da ABL está prevista para março de 2026.

Milton Hatoum tem seis romances publicados. Obras como “Relato de um certo oriente” (1989), “Dois Irmãos” (2001) e “Cinzas do Norte” (2005) tornaram-se definidoras da literatura contemporânea brasileira. As histórias são visões paralelas de uma Amazônia urbana quase onírica, mas sempre explorando as profundezas das relações humanas e familiares. Ele também é autor dos livros de contos “A Cidade ilhada” e “Um Solitário à Espreita”. Todos os títulos são pela Cia das Letras. É dono de incontáveis prêmios e reconhecimentos, entre eles três Prêmios Jabuti, da Câmara Brasileira do Livro, e o mais tradicional do país na área da literatura.

Os intervalos espaçosos entre um e outro livro são o menos importante para Milton. Vale mais as emoções fortes, as atmosferas pungentes das histórias e os personagens apaixonantes, ocasionalmente tristes, amargurados, que chegam a perfurar a alma do leitor. Assim como sua escrita, a obra de Milton Hatoum é para ser lida lentamente. São investigações pessoais, memórias revisitadas e aquele toque ficcionista para ocupar lacunas.

A honraria na ABL não era exatamente um sonho antigo. Mas Milton Hatoum nunca desprezou a possibilidade. Pelo contrário, nos últimos tempos ele vinha sendo cativado pela ideia por incentivo de amigos. “Um outro grupo de amigos, dentro e fora da academia, me convenceu de que era um lugar que estava mudando”.

De origem libanesa, Hatoum é uma personalidade literária presente nos debates sobre a geopolítica global marcada por retrocessos e ameaças à democracia. Ele tem sido voz frequente contra os ataques e as tentativas de genocídio dos palestinos por Israel, mantendo-se fiel ao seu espírito humanista e, claro, à sua ancestralidade libanesa, oriunda de uma região colonizada pelo imperialismo europeu e que até hoje sofre consequências.

O nome do escritor chegou a ser considerado para o prêmio Nobel de Literatura. Milton é pé no chão e não levou muito a sério. “Saiu numa famosa casa de aposta de Londres, mas a chance é mínima. É preciso fazer muito lobby e envolver Minc, universidades, instituições. E eu não tenho paciência nem interesse para fazer política cultural. Estou focado no novo romance que sai no dia 21”, declarou nesta semana à Amazônia Real.

Milton Hatoum nasceu em Manaus no dia 19 de agosto de 1952. Morou na capital a amazonense até no final dos anos 1990, quando então mudou-se para São Paulo. Foi professor da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), mas largou a academia para dedicar-se à trajetória de escritor.

O escritor concedeu uma entrevista de maneira remota para a Amazônia Real. Milton Hatoum é parceiro e aliado de longa data da agência. A conversa aconteceu num final de tarde e durou quase duas horas.

Leia trechos da entrevista:

Não era, vamos dizer, não fazia parte do meu horizonte. Um grupo de amigos, dentro e fora da academia, me convenceu de que era um lugar que estava mudando. Era uma instituição que estava mudando com a entrada de novos acadêmicos, como o Ailton Krenak [em 2024] e poetas, historiadores. Agora entrou a Ana Maria Gonçalves, a primeira escritora negra da academia. Quer dizer, é quase um acontecimento.

Ele foi o primeiro indígena a vestir o fardão. Ele não queria vestir o fardão, mas esse é um ritual, vamos dizer assim, de centenário. E aí eu, estimulado por esse grupo de amigos, me candidatei e tive uma surpreendente… eu não esperava ter uma votação tão expressiva. Só uma pessoa não votou em mim. Dos 34, 33 votaram. E a minha ideia é continuar a fazer o que eu venho fazendo desde a publicação do “Relato de Um Certo Oriente”, que é dar palestras, fazer uma ponte com as universidades, com as escolas da periferia. Anteontem eu fui falar sobre “Dois Irmãos” no sistema prisional. No presídio do interior de São Paulo. Eu passei o dia todo falando para presidiários. E foi incrível.

Foi um outro mundo, surpreendente. Eles leram o romance “Dois Irmãos” e fizeram uma resenha. Porque há uma remissão [da pena] A cada romance, cada livro que eles leem e fazem uma resenha, diminui quatro dias a pena. São mais de 100 presidiários que leram. Vou fazer isso no presídio feminino também daqui a algum tempo. Foi emocionante também porque são pessoas que cometeram crimes variados: roubos, sequestro de tudo, pedofilia, assassinato. São pessoas arrependidas. São pessoas amarguradas. Mas falaram que a literatura deu uma nova perspectiva para eles. Eles começaram a pensar em outras coisas, começaram a refletir sobre a sociedade, sobre aquele mundo de ficção, mas que é o mundo também das relações humanas. E é isso que humaniza. A literatura humaniza as pessoas também. Por isso que ela é importante. E é por isso que ela é combatida pelos sistemas autoritários.

Terminei o terceiro volume de uma trilogia, que se chama “Dança de Enganos”. Eu vou lançar em várias cidades de Minas Gerais, porque o romance é ambientado em Ouro Preto. Então eu vou a um festival de lá na cidade do Drummond [Carlos Drummond de Andrade], em Itabira. Depois vou a um seminário sobre tradução em Ouro Preto, com meu tradutor francês que dá aula. Isso no comecinho de novembro, na Universidade Federal de Ouro Preto. Depois eu vou a Porto Alegre pra Feira do Livro de Porto Alegre em novembro também. E eu pretendo lançar esse romance em Manaus, provavelmente no começo de dezembro.

É horrível, é horrível. Eu senti muito. Era o meu grande amigo em Manaus. Foi muito chocante. Fiquei muito mal. Dias antes eu tinha conversado com ele. Até hoje ainda é inacreditável. Sinto muita tristeza. Mas até em homenagem a ele eu gostaria de lançar [o novo romance] na banca. Eu sempre falo com a Helena, filha dele. O Joaquim era uma das pessoas mais generosas que conheci.

Sem dúvida. Eu acho que em algum momento Manaus, o Amazonas, podem ressurgir na minha ficção. Isso não está de jeito nenhum descartado. E até mesmo eu penso num livro de memórias. Da infância. Da Manaus que a gente perdeu. Manaus que a minha geração perdeu aquilo que Thiago de Mello dizia: ‘Milton, essa Manaus eu não conheço mais’. É uma outra cidade, virou uma cidade muito hostil. Mas tem as pessoas. Tenho alguns amigos. Tem o rio Negro, que é um encanto eterno. E isso ninguém conseguirá destruir. Mas Manaus virou uma cidade muito dura para a maioria da população. A gente não pode separar o desastre ambiental do desastre urbano. Manaus é uma cidade no coração da floresta, que não é arborizada e isso é inconcebível. É uma burrice.

Porque elas não sabem que nós fazemos parte constitutiva da natureza. O Ailton Krenak está dizendo isso e vem dizendo há anos. Todos os livros dele insistem nesse ponto. Quer dizer, nós somos inseparáveis da natureza. O viaduto é uma espécie de atalho que não dá certo. As pessoas no clima quente, úmido, preferem caminhar, viver e andar na sombra, não é mesmo? Porque a sombra é um remanso. É um remanso no calor. Então a cidade toda devia ser arborizada, devia ter parques, devia ser saneada.

Não, não é mais. Eu acho que a cidade vai voltar em algum momento na minha ficção. Ah, eu tenho algumas ideias, mas você sabe. O difícil do romance é transformar as ideias em palavras. Manaus vai voltar um dia. Manaus nunca sai de mim, viu, Elaíze?

Eu penso muito, penso… a infância e a juventude de um escritor ou uma escritora são fundamentais. Você não se desliga disso. Quer dizer, para qualquer pessoa, não é verdade? Mas para quem escreve é como se fossem fontes inesgotáveis, sabe, do imaginário. É isso, a infância e a juventude são fontes inesgotáveis do imaginário, da memória. Tem uma Manaus dentro de mim que não pode ir embora.

Tem muita história. Se eu escrever essas memórias dá para além da infância. Sim, tem muita coisa. É que eu ainda tenho outras ideias. Há outros projetos na frente disso e um deles era essa trilogia. Ainda tem depois um quarto volume.

Seria mais ou menos isso. Não está ligada diretamente à trilogia, mas à personagem principal, que é uma das personagens. A protagonista é uma mulher que conta uma história e uma das personagens que aparece logo no primeiro romance. No primeiro volume, “A Noite da Espera”, e depois era citada também no segundo e no terceiro. No terceiro, ela é muito citada. Então, no quarto estou pensando, já escrevendo. Ela é a protagonista. Ela é a narradora de uma história pro Martin. Pro amigo dela. É a única amiga. É a maior amiga do Martin na França. O nome dela é Évelyne.

É um dos meus livros preferidos e é um dos prediletos dos meus amigos críticos literários. Eles gostam muito do “Órfãos do Eldorado”. Agora vai ter uma nova edição, uma capa do Luiz Braga, todos os livros estão sendo editados com fotos dele. É um fotógrafo paraense. Ele fez uma exposição agora no Instituto Moreira Salles, aqui em São Paulo. Ele é do Pará e o pai dele era um amazonense de Tefé, de onde era o Joaquim Melo. Então ele fez capas belíssimas.

É um trabalho muito braçal mesmo. Eu sou muito lento. Escrevo à mão ainda. Penso muito nas personagens, nos conflitos e, para organizar tudo isso, demora muito. “Dois Irmãos” foram dez anos. Essa trilogia tem mais de 15 anos. É muito lento. Eu sou muito auto-exigente. Então, enquanto eu achar que aquilo não está bom, eu não publico.

Meu pensamento é mais rápido quando escrevo à mão. Eu sou muito lento no teclado e, à mão, não. Eu tenho, vamos dizer, o contato direto no papel. Parece que flui com mais rapidez. Eu me acostumei e nunca mais larguei esse hábito de escrever à mão. Mas isso não é um problema. Porque depois eu mesmo passo pro computador.

Olha, modéstia à parte, minha caligrafia é muito boa. Desde o Grupo Escolar Barão do Rio Branco [em Manaus] que a minha querida e saudosa, dona Maria Luiza de Freitas Pinto, que me alfabetizou, que é tia do Renan Freitas Pinto [intelectual da Amazônia e sociólogo, autor de obras como “Viagens das Ideias”] e Leila Freitas Pinto [jornalista e escritora]. Ela foi a minha professora. Ela me alfabetizou. Ela foi ao lançamento do meu livro, já bem idosa.

Eu não perdi esse hábito [de escrever à mão]. É uma coisa que faz parte do meu corpo. Quando eu era cronista do Estadão, fazia isso, pegar uma caneta. Quando eu ia, saía por aí em São Paulo, levava uma cadernetinha, uma caneta e anotava. Anotava as pessoas, moradores de rua, conversava com eles, as pessoas que passavam. Eu conversava, anotava a crônica também. E é isso. Você tem que sair de casa e procurar um assunto.

O que nós estamos vendo hoje e vendo, literalmente, é um genocídio. Agora, isso é a combinação de um processo histórico que começou em 1948 na fundação do Estado de Israel e até um pouco antes. Você não entende a Palestina, essa tragédia, se você não entender o que é o projeto sionista. O projeto sionista é um projeto colonizador. É um projeto que já está no livro do pai do sionismo, do Theodor Herzl (1860-1904), de 1898, chamado “O Estado Judeu”. E depois os governantes judeus desde a fundação, inclusive o Ben-Gurion (primeiro chefe de Estado de Israel). Ele fala no lar exclusivamente judaico. Ora, pra você estabelecer um Estado judeu, numa terra onde viviam em 1948 1 milhão de palestinos, o que você tem que fazer? Expulsar essa população. E foi o que aconteceu entre 1948 e 1951: 750.000 palestinos foram obrigados a fugir. Foram expulsos de suas terras e suas casas, do comércio, da agricultura, enfim. Era uma sociedade sob o mandato britânico e antes sob o domínio otomano. A criação do Estado de Israel, com a ação direta dos britânicos, tudo isso começou a esvaziar o território palestino de seu povo. Então você imagina: 750 mil pessoas que tiveram que sair, que foram para Jordânia, foram pro Líbano, foram para Síria, foram para Gaza. O que é Gaza hoje? Ou o que era? Hoje a gente não sabe mais se há 2 milhões de pessoas lá. Eu acho que pelo menos 200 mil pessoas já foram assassinadas. Mas Gaza era uma prisão a céu aberto de palestinos que foram expulsos dali, da fronteira ou a poucos quilômetros da fronteira. Quem inventou esse território, Gaza, foram os israelenses. Eles cercaram e encurralaram 2 milhões de palestinos, que viviam penosamente numa prisão a céu aberto. Era tudo controlado. Explodiu. Chegou o momento em que a resistência palestina explodiu. A gente deve condenar o ataque de 7 de outubro de 2023. Foi horrível. Mas por que aconteceu isso? Por que todo esse processo? São mais de 70 anos expulsando os palestinos, matando os palestinos, invadindo vilarejos.

Tem toda uma história por trás disso. São mais de sete décadas de assassinatos. Olha, é inacreditável o que o povo palestino vem sofrendo. E é surpreendente que os judeus, esses judeus sionistas, cujos pais ou cujos avós sobreviveram ao Holocausto, façam isso. É como disse um grande intelectual palestino, Edward Said (1935-2003): ‘nós somos as vítimas das vítimas’. Essa é uma frase, uma frase poderosa do Edward Said, autor de um clássico chamado “Orientalismo”, que é muito lido no mundo todo. Não consigo ficar calado diante dessa catástrofe. Milhares e milhares de crianças assassinadas deliberadamente. Mais de 4 mil crianças mutiladas.

E como agravante, já faz meses da fome. Quer dizer, a fome como arma. Isso é um crime. Se você pensar que esse Estado está agindo impunemente, apesar das sanções dos tribunais internacionais, de todos os comitês de Direitos humanos. Da ONU e não só da ONU. Que estão condenando genocídio que o Estado Israel continua a agir impunemente com a ajuda direta dos Estados Unidos. O governo americano, tanto do governo anterior, do Joe Biden, quanto do governo do atual presidente. Dessa figura grotesca, autoritária e com a cumplicidade de uma boa parte da Europa, com exceção da Espanha e da Irlanda.

É a cumplicidade das pessoas que têm voz, mas silenciam quanto à questão palestina. Da grande mídia também. Quer dizer, da manipulação do que eles chamam de guerra. Não é uma guerra, é um extermínio. Olha, eu indico para os meus leitores e leitoras da Amazônia Real, um livro. Um romance que é maravilhoso, de um escritor libanês chamado Elias Khoury (1948-2024). Esse romance se chama “Meu nome é Adam”. Ele conta essa história do primeiro gueto palestino, em julho de 1948, numa cidade chamada Lidd, que é colada hoje à Tel Aviv. Um romance de 400 páginas de uma complexidade enorme. E ele conta a história desse sobrevivente, Adão. E nessa história ele fala que na hora, quando massacraram esse vilarejo, os soldados israelenses falaram aos palestinos sobreviventes que eles iam ter que viver ali, num gueto. Os palestinos não conheciam a palavra “gueto”, porque é uma palavra europeia, dos guetos nazistas, onde judeus foram confinados. Olha que coisa incrível. A história se repetindo, mas de uma maneira realmente muito triste, porque as vítimas do passado são os algozes.

Depois do Krenak, eu acho que todo mundo veste. Vou ter que fazer a prova e tudo mais. Ia ser no final de novembro, mas tive que adiar porque tenho muitos compromissos. Tenho que preparar um discurso também. E não é qualquer coisa. Tenho que me concentrar. Organizar e concentrar. Com esse terceiro volume eu tenho muitos compromissos. Então adiei para março de 2026. Não sei ainda o dia. Isso vai depender da própria direção da ABL, que tem que ser numa sexta-feira.

Já havia acadêmicos da região. Por exemplo, um dos fundadores da ABL foi o José Veríssimo (1857-1916). Foi um grande crítico paraense. Mas há outros escritores. Poderiam ter entrado Márcio Souza (1946-2024), o Thiago de Mello (1926-2022). O Márcio já tinha uma obra imensa e era traduzido, o Thiago idem.

Acho que é verdade. Porque o duro mesmo é você ir aos lugares. É conhecer os lugares, ver ou pelo menos se interessar pelo que de fato está acontecendo com as terras indígenas, com os ribeirinhos, com tudo que vocês, da Amazônia Real, fazem, por exemplo. Então tem que ir. Hoje, pra você entender o que está acontecendo na Amazônia, você tem que ler as agências de notícias certas. Porque, quem é que vai no fundo do problema? Quer dizer, de longe não dá pra você saber.

Gostei muito do livro dela, falei pra ela. Esse livro da Neide eu conversei muito com ela, inclusive porque ela foi influenciada pelo autor palestino americano que eu citei, o Edward Said, em “O Oriente como invenção do Ocidente”. Porque a visão do Ocidente sobre o Oriente é uma visão do colonizador. O oriental, o árabe, o muçulmano, o asiático? São rebaixados, são seres de cultura inferior. Até hoje o livro [de Said] é um dos grandes clássicos sobre essa questão, sobre a relação entre o colonizador e o colonizado. Ela não se faz apenas com a invasão e a apropriação do espaço. Ela se faz também através do discurso de apropriação, vamos dizer, do discurso de superioridade em relação ao colonizado. É esse mesmo discurso de rebaixar o outro, de criminalizar, de demonizar o colonizado.

Nos filmes de Hollywood, os árabes aparecem como terroristas e os indígenas aparecem como selvagens, atrasados. Bom, essas pessoas sequer leram os textos básicos de antropologia. Todo esforço da antropologia moderna foi no sentido de provar que as sociedades nativas são altamente complexas com seus mitos, com a sua arte, com a sua oralidade, com a sua culinária, com seus rituais. O Claude Lévi-Strauss escreveu, passou a vida toda falando sobre isso, ele e tantos outros antropólogos. É muita ignorância e uma mistura de ignorância com desfaçatez com cretinice. Porque alguns são ignorantes, outros sabem. Sabem que essas sociedades têm uma cultura complexa.