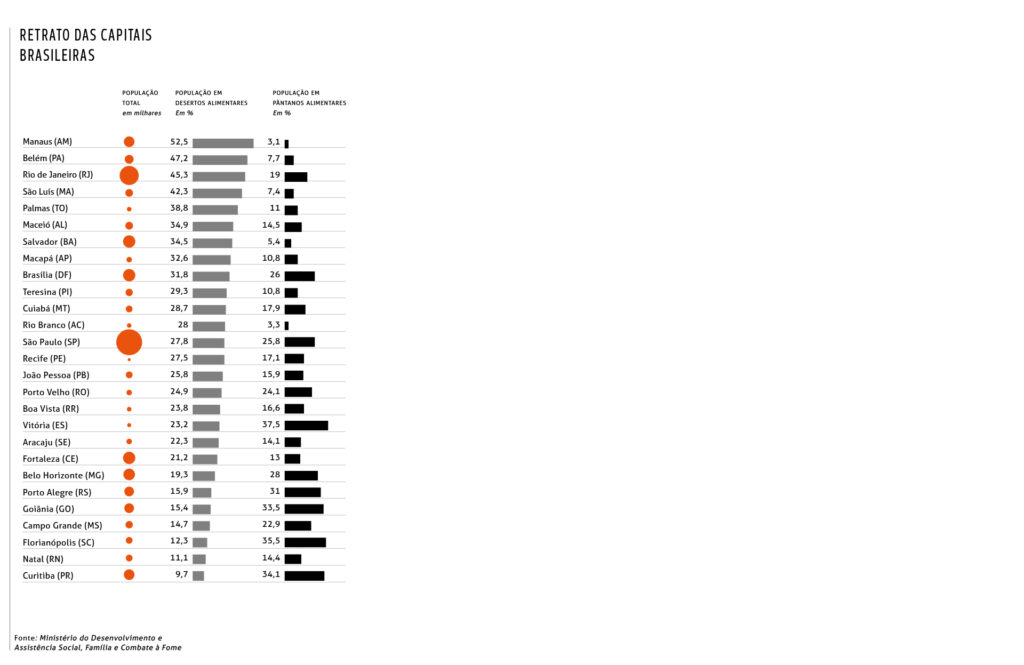

O Brasil é o maior produtor de alimentos da América Latina e quarto maior do mundo. Ainda assim, mesmo quando há recursos, abastecer os lares brasileiros com alimentos frescos é um desafio. De acordo com dados do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), os chamados desertos alimentares — áreas onde é restrito o acesso a produtos minimamente processados ou in natura, como frutas, legumes e verduras — atingem todas as capitais brasileiras. Em 15 delas, pelo menos 25% dos habitantes vivem nessa situação.

No topo do ranking está Manaus, no Amazonas, onde mais da metade da população (ou 52,5%) vive em áreas com pouca oferta de alimentos frescos, seguida por Belém, no Pará (47,2%), e a capital do Rio de Janeiro (45,3%). Na outra ponta, Curitiba, no Paraná, tem apenas 9,7% de seus moradores em desertos alimentares. Natal, no Rio Grande do Norte (11,1%) e Florianópolis, em Santa Catarina (12,3%), são outras capitais em que apenas uma pequena parcela da população tem dificuldade para comprar alimentos saudáveis.

Gisele Bortolini, coordenadora-geral de Promoção da Alimentação Saudável do MDS, explica que os desertos alimentares são áreas geográficas nas quais o acesso aos alimentos in natura é limitado, com entre zero e cinco estabelecimentos com oferta de itens frescos a até 15 minutos de caminhada, para cada mil habitantes. Há, ainda, os pântanos alimentares, regiões com abundância de estabelecimentos que oferecem, sobretudo, opções não saudáveis, como os ultraprocessados. Isto é, 15 locais com alimentos predominantemente não saudáveis a até 15 minutos de caminhada para cada mil habitantes. É importante ressaltar que um mesmo território pode ser um deserto e um pântano alimentar ao mesmo tempo.

O estudo do MDS mostra que as regiões Norte e Nordeste têm a maioria das cidades com baixa oferta de comércios de alimentos saudáveis. “Juntas, as duas regiões concentram cerca de 86% dos municípios com menor densidade desse tipo de estabelecimento, com 69,6% no Norte e 17% no Nordeste”, aponta Gisele.

As regiões Sul e Sudeste, por sua vez, centralizam a maioria, cerca de 88%, das cidades brasileiras que apresentam a maior densidade de lojas comerciais de alimentos não saudáveis. Em termos relativos, os municípios da região Sul e Sudeste têm 30% e 58%, respectivamente, do total de cidades com maior concentração de estabelecimentos com alta disponibilidade de produtos ultraprocessados.

O MDS identificou, ainda, que em 91 cidades com mais de 300 mil habitantes, onde vivem 77 milhões de brasileiros, cerca de 25 milhões residem em áreas de desertos alimentares. Esse montante corresponde a 32,3% da população total dos municípios analisados — ou seja, um a cada três brasileiros nessas cidades tem dificuldade para comprar alimentos saudáveis. Além disso, cerca de 15 milhões residem em pântanos alimentares, número que corresponde a 19% da população total dos 91 municípios analisados. Resumindo: cerca de uma a cada cinco pessoas nesses locais acessa facilmente os ultraprocessados.

Segundo Ricardo Mota, gerente de Inteligência Estratégica do Pacto Contra a Fome, dados da plataforma Alimenta Cidades, do governo federal, indicam que há quase 40 milhões de pessoas vivendo em desertos e pântanos alimentares. “Esse contexto, contudo, não afeta todas as pessoas da mesma forma”, reforça. “Essa situação recai com mais força sobre quem tem menos. Nesse sentido, outro conceito que chama a atenção é o do apartheid alimentar”, afirma o especialista.

O termo, cunhado pela ativista alimentar estadunidense Karen Washington, enxerga essa exclusão para além do território geográfico: trata-se de um sistema que reserva alimentos saudáveis para quem pode pagar, enquanto milhões de brasileiros, especialmente populações negras e periféricas, são empurrados para dietas precárias, associadas a doenças crônicas. “Isso não é uma escolha individual, mas uma desigualdade sistêmica”, observa Mota.

Gisele, por sua vez, destaca que a alimentação adequada é um direito humano fundamental, assegurado pela Constituição Federal de 1988, e elemento essencial para a promoção da segurança alimentar e nutricional no País. “O acesso a alimentos pode ser impactado por inúmeros fatores e a renda é um deles”, adverte. Segundo a coordenadora-geral do MDS, vários estudos mostram que as iniquidades sociais afetam o acesso e a disponibilidade de alimentos.

Como exemplo, cita um estudo realizado em Porto Alegre, que mostra que, na cidade, a capacidade de alcançar uma feira a pé em 10 minutos ou menos é restrita a menos de 25% da população, enquanto quase 90% podem fazê-lo dirigindo um carro. Em localidades mais ricas, as pessoas chegam às feiras em menos tempo, usando qualquer meio de transporte, do que as mais pobres. O mesmo estudo mostra que regiões com maioria de habitantes brancos têm acessibilidade significativamente melhor às feiras, seja a pé, seja de bicicleta, seja de ônibus.

O consumo de alimentos ultraprocessados está associado a diversos problemas de saúde, como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares, diferentes tipos de câncer e até depressão. Estima-se que, entre 2002 e 2009, no Brasil, aproximadamente 30% do aumento da obesidade está relacionado ao maior consumo a esse tipo de alimento. Em 2019, 10,5% das mortes prematuras entre adultos de 30 a 69 anos — cerca de 57 mil óbitos — e aproximadamente 22% das mortes prematuras por doenças cardiovasculares foram atribuídas aos ultraprocessados.

“O que você come hoje pode estar programando a sua próxima doença ou se vai ter dez anos a mais de vida com saúde e vitalidade”, alerta Rubem Regoto, médico nutrólogo e neurologista. O especialista explica que alimentos in natura são a base da saúde de todo o corpo: cérebro, imunidade e longevidade. Assim, quando trocamos comida de verdade por ultraprocessados, estamos alimentando inflamações silenciosas, desregulando hormônios e acelerando o envelhecimento. “Não é exagero. Comer mal é tão perigoso quanto fumar”, sentencia. E o problema é estrutural — está no acesso desigual a alimentos saudáveis. Regoto pontua que, em muitas regiões, é mais fácil encontrar uma garrafa de refrigerante do que uma banana ou mesmo água.

A nutricionista e terapeuta alimentar Inty Davidson acrescenta que a falta de acesso a alimentos preparados de maneira caseira acontece tanto por questões de renda como de disponibilidade. “Alguns lugares simplesmente não dispõem de feiras livres, sacolões ou mercados que ofereçam produtos frescos”, ressalta. Há ainda componentes como a falta de tempo para o preparo de refeições — e tudo contribuiu para o desenvolvimento de doenças crônicas, sobretudo se associados a outros fatores de risco, como sedentarismo, falta de sono, tabagismo, alto consumo de bebidas alcoólicas, genética e falta de acesso a serviços de saúde, completa.

Mota, do Pacto Contra a Fome, reforça, no entanto, que o acesso a alimentos saudáveis é apenas uma das variáveis de uma equação complexa, que inclui, claro, além da infraestrutura, as barreiras econômicas. Olhando pela ótica estrutural, acrescenta, faltam armazéns, câmaras frias, transporte adequado e pontos de venda acessíveis.

Segundo levantamento da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab), mais da metade dos municípios brasileiros não conta com estruturas públicas de abastecimento com capacidade mínima de armazenagem ou refrigeração. Em muitos bairros periféricos, não há feiras, hortifrútis ou supermercados que ofertem regularmente alimentos frescos, o que obriga a população a recorrer a pequenos comércios locais, onde predominam alimentos ultraprocessados.

O baixo poder aquisitivo das famílias também pesa e interfere na dinâmica do mercado — porque frutas, legumes e verduras, quando ofertados, são mais caros que itens industrializados, tanto pela menor oferta quanto pelo ciclo de vida mais curto. “Esse contexto leva muitos consumidores a optarem por produtos calóricos, baratos e duráveis, como biscoitos, macarrão instantâneo e refrigerantes. E esse padrão de consumo contribui diretamente para a formação dos pântanos alimentares, já que a demanda se reflete no mercado”, analisa Mota.

E a geografia urbana não ajuda. Nas grandes cidades — onde se enquadram as capitais brasileiras —, os bairros mais pobres são distantes de centros comerciais com oferta mais variada e o deslocamento até locais com alimentos frescos representa um custo adicional. Essa dificuldade de acesso físico, somada à ausência de políticas públicas eficazes para estimular feiras livres, hortas comunitárias ou redes públicas de abastecimento, acaba aprofundando as desigualdades alimentares.

Fábio Ferraz, economista, doutor em Urbanismo e pesquisador no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo (IEA-USP), comenta que, no caso do abastecimento das cidades com alimentos frescos, o processo de urbanização, conurbação e metropolização impõe, de modo geral, uma transformação de terras periurbanas — independentemente de serem rurais e produtivas ou áreas de preservação ambiental — em solo urbano, o que distancia cada vez mais o acesso dos moradores das cidades a produtores, além de comprometer a logística de transporte, armazenamento e conservação dos alimentos. “Ao mesmo tempo, o crescimento das cidades traz consigo uma maior concentração de capitais e das oportunidades de grandes negócios que buscam sempre a maior lucratividade. Daí a necessidade e a importância do ordenamento territorial e dos planejamentos urbano e regional, que podem disponibilizar instrumentos urbanísticos e econômicos para administrar e controlar o mercado de terras, o crescimento das cidades e a qualidade de vida das populações urbanas e rurais”, considera o economista.

Os especialistas ouvidos pela reportagem avaliam que aumentar o acesso a alimentos in natura no País depende de políticas públicas que fortaleçam feiras e mercados locais e ampliem a agricultura urbana. Outro tópico defendido é a expansão de projetos como o Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e o Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), além de investimento em cozinhas comunitárias, bancos de alimentos e equipamentos públicos de abastecimento.

Gisele, do MDS, opina que o setor público pode ser um grande apoiador na transformação do ambiente alimentar, colaborando com a implementação de políticas públicas de seguranças alimentar e nutricional, garantindo o direito humano a uma alimentação adequada e saudável. Além de melhorar o acesso físico a produtos in natura, Gisele pontua que é preciso criar condições para que sejam mais baratos e que a população, principalmente a mais vulnerável, tenha acesso assegurado a eles. Por exemplo, a produção de alimentos nas cidades e em seus entornos pode favorecer circuitos mais curtos de produção e abastecimento, reduzindo perdas, desperdícios e custos. “A ação articulada entre Poder Público e sociedade civil é central para o enfrentamento dessa situação”, defende.

Desertos e pântanos alimentares não são fenômenos exclusivos de países com desigualdades sociais profundas como o Brasil — e nações de diferentes perfis têm desenvolvido estratégias inovadoras para lidar com a queda de qualidade da alimentação de suas populações. As iniciativas vão desde o fortalecimento dos sistemas alimentares locais até legislações rigorosas voltadas para a regulação do consumo de ultraprocessados.

Nos Estados Unidos, por exemplo, o programa governamental Healthy Food Financing Initiative (HFFI) combina incentivos fiscais, crédito subsidiado e apoio técnico à instalação de mercados locais e feiras em bairros de baixa renda. Também surgiram soluções como os mercados móveis (mobile markets), que levam frutas e hortaliças a regiões vulneráveis, e o programa Double Up Food Bucks, que dobra o valor do vale-alimentação quando usado para a compra de alimentos frescos.

No Chile, a Lei de Rotulagem e Publicidade de Alimentos, implementada em 2016, é um exemplo de regulação pioneira e eficaz: impôs rótulos de advertência frontais em produtos com alto teor de açúcar, sódio e gordura; restringiu o marketing direcionado a crianças; e proibiu a venda desses produtos em escolas.

Embora os estudos realizados até agora não possam determinar a causalidade, determinando exatamente o que é efeito da lei, fato é que houve uma mudança no comportamento do consumidor, com queda de 23,7% nas vendas de bebidas com rotulagem “alto teor”. “Essas experiências mostram que é possível transformar ambientes alimentares com regulação, incentivo e participação social”, finaliza Mota, do Pacto Contra a Fome.